Озоновая дыра: история обнаружения

Концентрация стратосферного озона стала предметом серьезного изучения лишь в 70–80-х годах прошлого столетия. Вред, который наносит озоновому слою утечка в атмосферу таких веществ, как хлорфторуглероды (ХФУ) и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), был обнаружен почти случайно.

В 1974 году химики из Калифорнийского университета Марио Молина (Mario Molina) и Фрэнк Шервуд Роланд (Frank Sherwood Rowland) предположили, что долгоживущие галогеносодержащие соединения, такие, как повсеместно использовавшиеся в то время хлорфторуглероды (ХФУ), попадая в атмосферу, могут разрушать стратосферный озон. Незадолго до этого с похожей гипотезой, касающейся, правда, другого вещества – закиси азота – выступил голландский физик Пол Крутцен (Paul Crutzen).

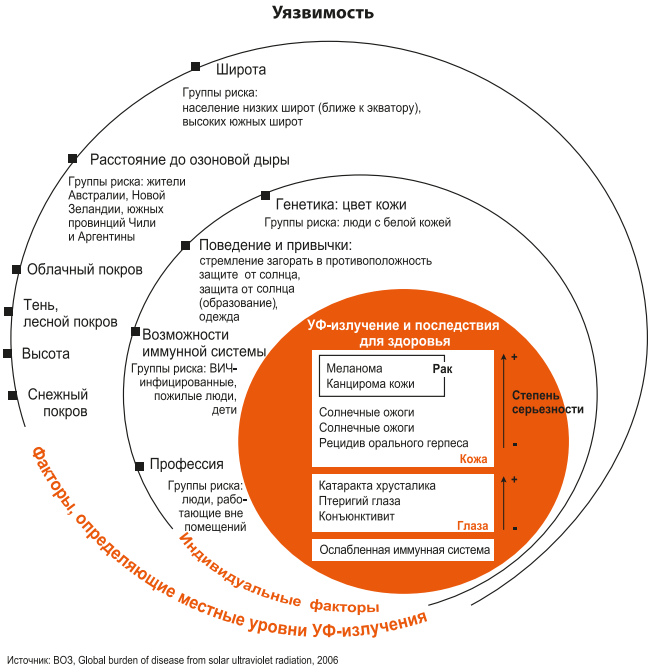

К тому времени были накоплены данные, согласно которым количество поступающего на Землю ультрафиолетового излучения значительно возросло по сравнению с 1925 годом. Опасность ультрафиолета для живых организмов уже была хорошо изучена. Было достоверно установлено, что повышение интенсивности УФ-излучения затрудняет процесс фотосинтеза у растений и ведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур; от ультрафиолета гибнет фитопланктон – кормовая база обитателей Мирового океана; негативно влияет интенсивное УФ-излучение и на человека – растет восприимчивость к болезням, изменяется структура и пигментация кожи, повышается вероятность возникновения болезней глаз, раковых заболеваний, повреждения молекул ДНК.

Опасность озоновых дыр. Уязвимость человека для солнечного ультрафиолета

Опасность озоновых дыр. Уязвимость человека для солнечного ультрафиолета Однако связь этих воздействий с разрушением озона вследствие человеческой деятельности казалась неочевидной. Более того, производители хладагентов и часть ученых выступили с жесткой критикой гипотезы, предполагавшей такую связь, отрицая само существование проблемы озоновых дыр.

Доказательства правоты Крутцена, Роланда и Молины были получены в 1985 году.

Анализ данных, собранных в рамках программы Антарктического управления Великобритании, показал, что значение наименьшей концентрации озона, обычно наблюдаемой в стратосфере над Антарктидой в середине октября, за период с 1975 по 1984 годы снизилось на 40%. Постепенно были установлены некоторые закономерности этого явления. В Южном полушарии сентябрь и октябрь — первые весенние месяцы, в это время солнце после долгой полярной зимы появляется над горизонтом и инициирует множество фотохимических реакций между молекулами озона и атомами хлора и брома, выделившихся из попавших в стратосферу органических соединений природного и антропогенного происхождения. Так гипотеза, высказанная десятью годами ранее, получила практическое подтверждение. То, что проблема озоновых дыр в атмосфере Земли действительно существует, было доказано полевыми исследованиями.

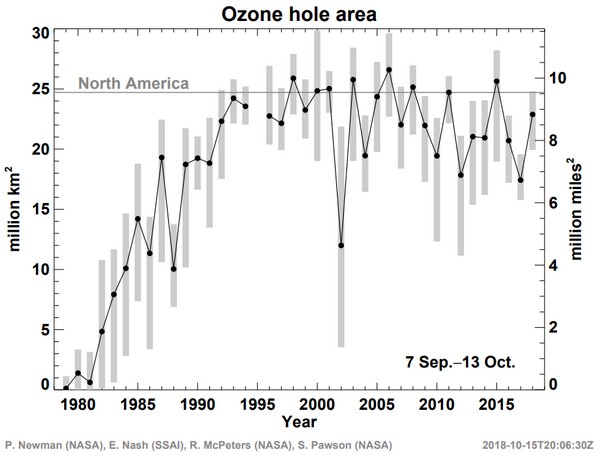

Средняя площадь озоновой дыры за период

Средняя площадь озоновой дыры за период с 7 сентября по 13 октября 1979-2017 годов.

Источник: ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology

— Я думаю, что во многом мы обязаны простой удаче, как и в случае многих других научных открытий. Нашу группу убедил график минимальных значений 11-дневных средних измерений, на котором было четко видно, что весеннее снижение концентрации носит систематический характер», — признался Джонатан Шанклин (Jonatan Shanklin), который вместе со своими коллегами из Антарктического управления Великобритании, Джо Фарманом (Joe Farman) и Брайаном Гардинером (Brian Gardiner), собрал основные полевые данные. Фарман в общих чертах разработал химическую теорию, объяснявшую результаты наблюдений, и связал спады содержания озона с увеличением концентрации ХФУ, а Гардинер провел необходимый контроль качества данных.

Результаты исследований оказались пугающими и в некоторой степени невероятными для ученых США, проводивших мониторинг озонового слоя при помощи сложных спутниковых систем. Первоначально проведенный ими анализ не показал никаких изменений в озоновом слое, но после повторного изучения данных со спутников его истощение было подтверждено.

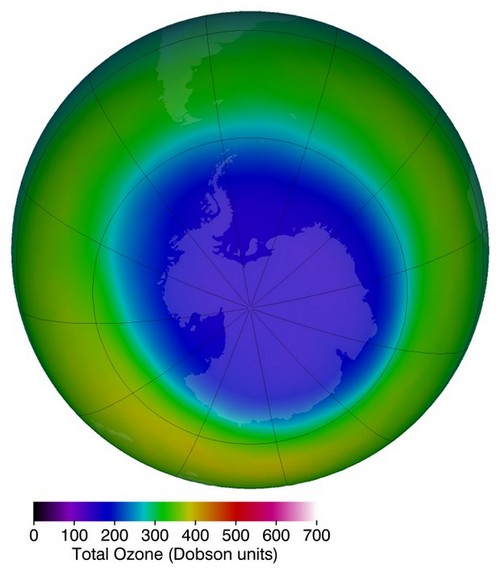

Толщина озонового слоя над Антарктикой в сентябре 2018 года.

Толщина озонового слоя над Антарктикой в сентябре 2018 года. Источник: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Термин «озоновая дыра» — условный, стратосферный озоновый щит сохраняет свою целостность, и на поверхности Земли нет места, которое совершенно не было бы прикрыто этим естественным защитным экраном. Дырой называют область с содержанием озона ниже 220 единиц Добсона. 1 единица Добсона соответствует слою озона толщиной 10 мкм при стандартных условиях, или содержанию 2,69·10^16 молекул озона в атмосферном столбе с площадью основания в 1 квадратный сантиметр поверхности Земли (0,447 миллимоля на квадратный метр).

Уже в начале 1980-х ученым стало понятно: чтобы из атмосферы исчезли озоноразрушающие вещества и проблема озоновых дыр на Земле была бы решена, потребуются десятилетия, поскольку процессы разложения ОРВ идут медленно: так, срок жизни в атмосфере хладагента R12, одного из самых распространенных ХФУ, — около 100 лет. Ждать окончательного подтверждения этой теории было слишком опасно, и осознание этого побудило международное сообщество к принятию незамедлительных мер.